你会不会有一段时间突然很厌恶你的伴侣,或者平等地讨厌身边的所有人,即使他们什么都没做?

在社交平台上,很多人将这种现象称为“间歇性厌人症”。

简单来说,就是说我们有时候会突然对身边的人产生一种厌恶感,不想跟对方接触,而且这种间歇性厌恶感还会出现在伴侣身上,有一段时间会觉得怎么看Ta都不顺眼,甚至有想分手的冲动。

不少人都对此感到很烦恼,明明对方好像也没什么大问题,可是Ta就是让自己感到很不舒服,难道这真的是我们自己的问题吗?

今天,我们就来聊一聊这个烦人的“间歇性厌人症”。

间歇性厌恶可能是一种关系信号

虽然间歇性厌人症并不是一个正式的心理学术语,但是也反映了人们对于人际关系普遍存在的一些困惑:对于好朋友或伴侣,我是不是不该产生厌恶感?如果产生了厌恶感,是不是意味着我们的关系有问题或者我自己有问题?

从心理学来看,这些问题的答案可能跟你想象的完全不一样。

人际关系心理学中的关系辩证法理论(Relational Dialectics Theory)认为,所有的人际关系都不可避免地存在着一些相互对立的辩证性张力(Dialectical Tensions),人际关系发展的本质其实就是这些辩证性张力之间相互作用的过程。因此,关系中的辩证性张力并不是需要解决的问题,而是促进关系良性发展的自然动力。

该理论认为,人际关系中的基本辩证性张力包括以下三种:

·自主性与连接性(Autonomy-Connection):

个体既渴望与人建立联系,得到理解和支持,同时又需要独立自主的空间。

·开放性与封闭性(Openness-Closedness):

个体既想要与对方坦诚交流,分享真实的想法和感受,又希望保留一定的隐私,以保护自己免受伤害。

·可预测性-新颖性(Predictability-Novelty):

个体一方面希望关系中有稳定熟悉的相处模式,满足安全感的需求,另一方面又渴望变化和新鲜感,不想因一成不变而感到乏味。

心理学家莱斯利·巴克斯特通过对53对情侣的研究发现,大约有3/4的情侣关系都存在这些张力,在初期阶段比较常出现的是开放性与封闭性张力,其他两种张力则随着关系的发展而逐渐增加。

这些张力是否能促进关系的良性发展,则取决于他们是否采用建设性的方式来处理,例如总是让步、牺牲自己的需求,或一味回避问题,则会导致不满情绪的滋生。[1]

也就是说,对身边的人产生间歇性的厌恶感,有可能是因为关系中自然存在的这些对立需求没有得到很好的平衡,比如某一方渴望更多的亲密感,但却因为被忽视而感到压抑,而另一方则因为没有得到足够的独立空间而感到很烦躁,那么双方都有可能会对彼此产生厌恶感。

所以,在人际关系中时不时产生厌恶感并不奇怪,也不需要怀疑自己,也许这正是一种提醒我们关注自身或对方需求的信号。

间歇性厌恶,并非无稽之谈

当我们在评价某段关系给自己带来的整体感受是愉快还是难过时,往往会遵循高峰-终点规则(Peak-end rule),并受到负面偏差(Negativity bias)效应的影响。

前者指的是人们在回顾性评价情感体验时,会几乎完全忽略情感体验的持续时间,而主要依赖情感高峰和最近时刻的情感体验来形成整体评价的结果。

后者指的是相对于积极事件,人们常常会对负面事件更加敏感,更容易记住或受其影响。

那么,这种回顾性情感评价机制与间歇性厌恶感有什么关系呢?

心理学家弗雷德里克森和卡尼曼设计了这么一个实验,他们要求人们在观看完12段诱发不同情感强度(愉悦或厌恶)和情感持续时间(30~90秒)的视频后,对整体的情感体验进行评价。

结果发现,人们最终作出的评价会明显受到其中情感最强烈和最近观看的视频的影响,尤其是那些令人厌恶的视频,而与视频带来的情感持续时间无关。[2]

根据这个实验结论,我们其实可以结合自身体验来想一下。

假设现在让你评估与某个好朋友或伴侣的相处过程愉不愉快,再让你解释自己给出的评估结果,你是不是会更加重视那些情绪最强烈的高峰时刻和最近的事件,而不是将相处过程中的所有时间和感受平均计算?

事实上,我们的大脑会自动化地用这种机制对某段关系作出整体愉快程度的评估,如果我们不仔细地去觉察和反思,根本就不会意识到这个过程正在悄然发生。

所以,有时候我们会突然对某个对象感到厌恶,自己却说不出原因,并不是因为自己“有毛病”,很可能是对方过去确实做过一些冒犯自己的事情,但是为了维护与对方的关系,或当时的社交环境要求我们表现出宽容的态度,我们选择了原谅或告诉自己不必在意。

然而,我们的大脑仍然很容易受到这些负面事件的影响,在类似事件再次发生或对方出现在眼前时,甚至只是在自己情绪状态不太好的时候,厌恶感就会自然而然地再次涌上心头。

对伴侣的间歇性厌恶是怎么回事?

谈恋爱的时候,很多人都会表现出对伴侣的理想化倾向,经常以一种积极错觉(Positiveillusion)来评价自己的爱人,即放大对方身上的优点,而缩小或忽视其缺点。

但是,随着双方相处时间越来越长,关系逐渐深入,就可能会发现伴侣并不如当初想象的那么美好,每一个大大小小的瑕疵都能成为厌恶感的来源。

不过,心理学中的内隐关系理论(Implicit Theories of Relationships)认为,虽然伴侣的理想化倾向是非常普遍的,但并不一定会导致厌恶的情绪,这取决于个体的内隐关系信念,即一种在潜意识或半意识层面的如何看待亲密关系的核心观念。

心理学家雷蒙德·尼发现,在亲密关系中,人们通常持有以下两种内隐信念:

·宿命信念(Destiny belief):认为爱情是天生注定的,“对的人”自然就能走到一起,困难是双方不合适的信号。

·成长信念(Growth belief):认为爱情是培养出来的,通过努力、沟通和解决问题才能发展出良好的关系,困难是关系成长的机会。

正是因为这两种不同的内隐关系信念,就会导致个体在亲密关系中遇到困难时,会采取完全不同的态度和做法。

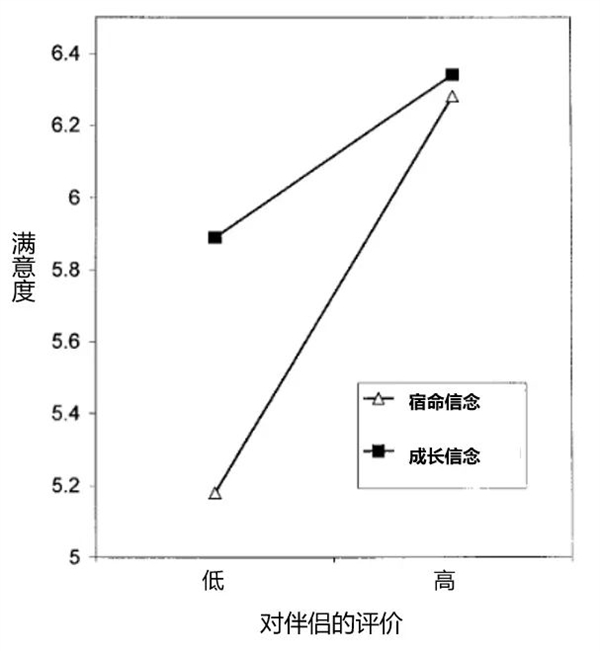

持有宿命信念的人,只会在认为伴侣比较完美的情况下,才会对关系有较高的满意度,而那些持有成长信念的人,无论Ta认为伴侣是否足够好,都能在关系中拥有较高的满意度。[3]

所以,在和伴侣的相处过程中,产生一定的理想与现实的落差是很正常的,毕竟没有完美的爱人。

而对于那些相信“缘分天注定”的人来说,因为他们在亲密关系中会有一种诊断倾向,时刻都在对伴侣进行“是否真命天子/天女”的评判,而当笼罩在伴侣身上的“滤镜”消失后,这些落差就会滋生出厌恶感,想要摆脱这段“注定不合适”的关系。

三个方法处理间歇性厌恶

说了这么多,其实是希望大家能够意识到,偶尔对伴侣或身边的人感到厌恶,是每一段长期关系发展都会必然经历的阶段,并不一定说明这段关系不合适或自己有问题。

接下来,我们就介绍认知行为疗法中常用的三种方法,帮助大家及时觉察和发现厌恶感,将这种厌恶感转化为关系成长的积极动力。

1、觉察和允许厌恶感

当我们的内心出现厌恶感时,首先要做的不是去质疑这段关系或压抑情绪,而是去觉察和允许这种感觉的发生。

一种很有效的做法就是情绪标签化(Affect Labeling),即用简洁的语言对当前的情绪进行命名,就像给情绪贴上标签一样。

研究发现,用语言命名和表达情绪,能够增强大脑前额叶区域(负责情绪调节)的活动,并降低杏仁核的情绪反应性,从而平复我们的消极情绪。[4]

所以,当你对某人产生厌恶感时,可以先停下来,轻声说出或写下自己当下的情绪:“我现在感到很心烦/生气”。

这一步并不要求我们马上解决问题,而是先与情绪保持一定的心理距离,避免被情绪勾住。

2、用认知重评审视厌恶感

认知重评(Cognitive Reappraisal)是一种很有效的情绪调节策略,指的是个体有意识地从不同的角度来重新解释情绪诱发事件的意义,从而降低负面情绪体验。

当我们已经觉察到自己有了厌恶感,就可以通过一些反思性问题,来尝试从各个角度来理解厌恶感的来源,从而形成更理性客观的认知,例如:

·我是否陷入了宿命论,觉得关系不能通过沟通和解决问题来发展?

·是不是因为我最近情绪很不好,所以把它投射到了对方身上?

·我是不是忽略了对方平常的好?

·有哪些需求对我很重要,但是没有得到满足的?

3、用行为改变修复关系

当你感到这种厌恶感已经损害了双方的关系,就可以采用一些积极的行为改变,处理好厌恶感,促进关系的发展。

对于自己来说,我们应该首先照顾好自己的消极情绪,例如做一些能让自己感到轻松愉快的事情,只有当自己的情绪得到了足够的安抚,我们才能有足够的力量去正确看待厌恶感,并想办法去修复双方的关系。

在与对方沟通和表达需求时,我们应该将目标放在互相理解而不是宣泄或指责上,而“I语言”就是一种很好的表达需求的方式,比如“我对某件事情感到比较失望,我希望我们能聊一聊彼此的想法。”

最后,当我们对某段关系经常会感到厌恶时,也并不一定非得单方面地努力去修复这段关系,如果这段关系对自己的心理损耗已经太大,或者对方根本不在乎自己,这种厌恶感其实就是一种自我保护的信号,告诉我们应该更重视自己的需求和情绪,而不是强行留在这段“有毒”的关系中。

参考文献

[1] Baxter, L. A. (1990). Dialectical contradictions in relationship development. Journal of Social and Personal relationships, 7(1), 69-88.

[2] Fredrickson, B. L., & Kahneman, D. (1993). Duration neglect in retrospective evaluations of affective episodes. Journal of personality and social psychology, 65(1), 45.

[3] Knee, C. R., Nanayakkara, A., Vietor, N. A., Neighbors, C., & Patrick, H. (2001). Implicit theories of relationships: Who cares if romantic partners are less than ideal?. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(7), 808-819.

[4] Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words. Psychological science, 18(5), 421-428.

本文转载于快科技,文中观点仅代表作者个人看法,本站只做信息存储

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,文中观点仅代表作者个人观点,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://www.bjjwt.cn/news/6513.html