7月11日消息,据“中山大学”官微发文,《自然》杂志(Nature)在线发表了中山大学物理学院王雪华、刘进教授团队主导的一项突破性研究成果。

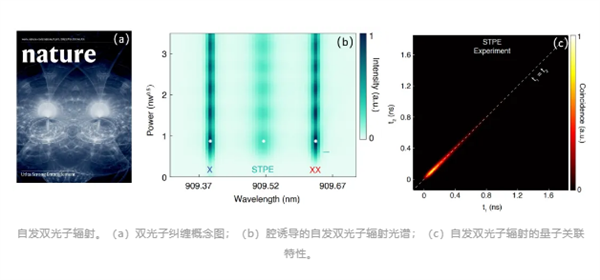

该团队提出了一种全新的“腔诱导自发双光子辐射”方案,在国际上首次实现了与单光子辐射强度相当的自发双光子辐射,并成功研发出保真度高达99.4%的按需触发式新型微纳量子纠缠光源。

量子纠缠——如同相隔万里却“心灵感应”的双胞胎光子——是量子计算、通信和精密测量的核心资源。传统方法让光子随机“结对”效率低下,而中大团队另辟蹊径,直接“培育”自诞生便纠缠的光子“双胞胎”。

论文第一作者、中山大学物理学院副教授刘顺发解释道:“某些特殊‘人造原子’结构,理论上能同时辐射两个关联光子(即自发双光子辐射)。但自上世纪60年代理论预言以来,原子通常更倾向于一次辐射一个光子,导致‘双胞胎’光子产生概率极低(小于0.1%),实验观测极其困难,近40年研究未能取得突破。”

半导体材料和纳米加工技术的进步为实验突破提供了契机。刘顺发表示:“我们设计了超高品质光学微腔,在纳米尺度上精细调控光子产生过程。这个微腔为‘双胞胎’光子搭建了专属通道,将其辐射效率从传统的小于0.1%大幅提升至约50%。” 效率的飞跃使按需制备纠缠光子对成为可能。

这项研究彻底突破了“双光子辐射必然远弱于单光子辐射”的传统认知。刘顺发形象地比喻:“我们就像在纳米尺度上打造了一个专门生产纠缠光子的‘工厂’。”

基于纳米固态“人造原子”和创新的腔诱导方案,团队不仅实现了强度可比拟单光子的自发双光子辐射,更制备出保真度达99.4%的按需触发纠缠光源。刘顺发强调:“99.4%的保真度意味着光子间‘心灵感应’强度极高,这为提升量子通信安全性、量子计算可靠性和量子计量精度带来了巨大潜力。”

《自然》审稿人高度评价该成果为“双光子研究领域的突破性进展”,并称赞其“实现了保真度创纪录的纠缠光子对”。

此项工作由中山大学主导完成。刘进教授为论文通讯作者,王雪华教授提供了重要指导,刘顺发副教授为第一作者。研究工作还得到了中科院半导体所、德国多特蒙德大学、天津大学等单位合作者,以及中山大学多名博士研究生和博士后的重要支持。

刘顺发表示,团队下一步将利用这一高保真纠缠光源和高纯度双光子源,深入开展量子精密测量与量子通信应用研究。

本文转载于快科技,文中观点仅代表作者个人看法,本站只做信息存储

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,文中观点仅代表作者个人观点,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://www.bjjwt.cn/news/6679.html